ソースとは

切っても切れない関係の「とんかつ」。

今も昔も変わらず

日本人に愛され続けている「とんかつ」。

では、そんな「とんかつ」は

どのようにして誕生したのか。

美味しい「とんかつ」の作り方とは?

「とんかつ」にまつわる知ってるようで

しらない情報をご紹介します。

はじめに

日本の食肉の歴史はおよそ150年と、さほど古くはない。それは天武天皇が「殺生禁断」を発布したのが始まりとされ、飛鳥時代から1200年間にわたり幕末まで肉食が禁じられていたからだ。

明治に入り西洋列強に並ぶべく、日本は近代化への歩みを進める。それに伴い西洋文明を急速に取り入れ、同時期に洋食の流布など食のルネサンスも始まった。明治天皇も食肉を推奨し、そのタブーも和らいでゆき、素材に合った調味料(ソースなど)やスパイスなどが西洋からもたらささる。農耕文化色濃い基盤ながら、洋食の定番化とともに畜産も盛んになり、後に日本の洋食は独自に進化を遂げ、現在われわれの食卓に彩を添えている。

江戸時代

初期

豚が中国から琉球を経て薩摩に伝えられる。

歴史

フランス料理やイタリア料理等は料理の素材をより生かすために、料理ごとにソースが作られる。特にフランス料理はブルボン王朝時代(1589~1830年)に完成され、フランス料理に欠かせない基本的なベシャメルソース、ドミグラスソース等はこの時代に作り出されたといわれている。

またヨーロッパでは各家庭や地方ごとにそれぞれの好みに応じてスパイスや調味料を駆使して料理に合わせたソースを作る習慣があった。

1869 明治2年

半官半民の食品会社「牛馬会社」が設立。

ここで畜肉の販売を開始。

1870 明治3年

「牛馬会社」設立に伴い、福沢諭吉が執筆したパンフレット『肉食之説』を発刊し、庶民に肉食を推奨する。

歴史

ウスターソースは、江戸時代末期に伝来したとの説もあるが、実際に味を知ったのは幕末から明治維新にかけて渡来した外国人と接触した日本人が、その味を知ったのが始まりではないかとされている。特に、西洋化のシンボルでもあった鹿鳴館時代には、洋菓子、バター、チーズなどの新しい食品とともにウスターソースも東京、横浜、神戸などに出始め洋食屋で使われ始めた。

1872 明治5年

明治元年から5年のわずか数年の間に、「江戸」が「東京」に改称されるなど、日本は大きな変革を遂げる。

明治元年から5年のわずか数年の間に日本は大きな変革を遂げる。

江戸を東京に改称し、大学を各都市に創設、東京と横浜間に電信を開設、衆議院を開院、工部省を開設、欧米に使節団を派遣、女子留学生をアメリカに派遣、東京に師範学校を設立、新橋と横浜間に鉄道の開通など、西洋列強に並ぶべく日本は大忙しだった。 そんな時代背景の中、いまだに牛、馬、鶏などの肉食禁断令の状況にあり、また庶民は食肉へのためらいもあった。しかしこの年、文明国としての発展を考え、明治天皇が自ら牛肉を初めてお召し上がりになり、日本で獣肉が解禁となった。

また明治5年には、仮名垣魯文の『西洋料理通』、敬学堂主人の『西洋料理指南』と日本初の洋食のレシピ本も刊行される。この『西洋料理指南』では西洋ソースの記述があり、原文には「醤油ナリ。此品ハ我国二有セス我醤油ヨリ上品トス。舶来品ヲ用ユベシ」と記載。西洋の醤油と認識されたようだが、これがなんのソースかは不明である。

1873 明治6年

屯田兵制度実施。これにより北海道の開拓が始まり、後に洋食に欠かせない食材、タマネギやジャガイモなどの栽培が始まる礎になる。

1876 明治9年

明治5年に築地に「精養軒ホテル」が開業。後に上野公園開園に伴いフランス料理の草分けとして「精養軒ホテル」の支店、上野「精養軒」が誕生。鹿鳴館時代の華やかな社交場として内外の王侯貴族や各界の名士が集い、ときに歴史的な会談の舞台にもなる。なお、日本で一番最初の洋食屋は1863年(文久3年)長崎に開業した「良林亭」とされている。

歴史

ソースの製造に最初に着目したのは、ヤマサ醤油(株)の七代目浜口儀兵衛氏で、明治17年米国遊学中にウスターソースが瓶詰で売られているのに注目。その後、八代目浜口儀兵衛氏が研究を重ね、新しいソースを製造した。

このソースをサンフランシスコに送りガラス瓶に詰めて、「ミカドソース」の商標で販売する一方、国内向けには「新味醤油」の商標で売り出したが、一般の人々に味が馴染まず、製造販売後1年程で製造は中止された。

しかし洋食の普及はめざましく日本人の味覚に合ったソースの国産化の努力が続けられた。

ミカドソースの製造中止の7年後

■明治27年に「三ツ矢ソース」

(越後屋:布谷康次郎氏)

■明治29年に「錨印ソース」(現イカリソース)

(山城屋:木村幸次郎氏)

■明治31年に「白玉ソース」

(野村洋食料品製造所:野村専次氏)

関東地区では

■明治33年「矢車ソース」(伊藤胡蝶園:長谷部氏)

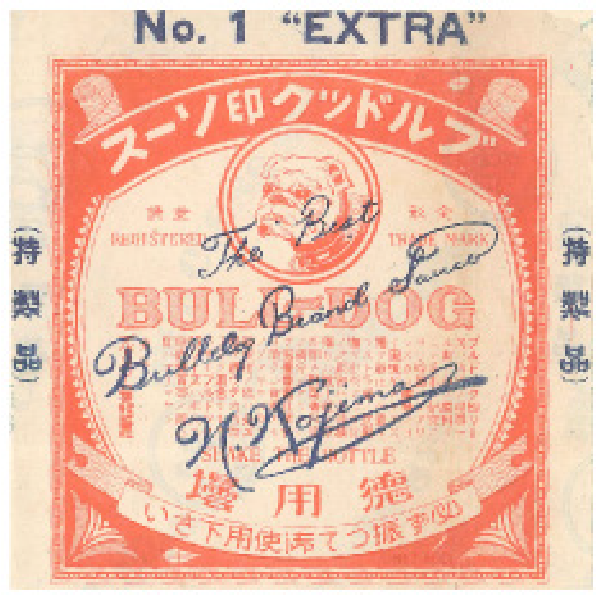

■明治38年「犬印ソース」(現ブルドックソース)

(三澤屋商店:小島仲三郎氏)

■明治39年「MT大町ソース」(大町信氏)

■明治45年「スワンソース」(現チキンソース)

(荒井長治郎氏)が発売されている。

中部地区では

■明治41年に「カゴメソース」(愛知トマトソース

製造(現カゴメ:蟹江一太郎氏))が発売

明治後半には各地で多種多様なソースが登場し、日本のソース業が勃興した。

1895 明治28年

前述にもある明治5年に出版された仮名垣魯文の『西洋料理通』下巻には、「ホールクコツトレツ」(ポークカツレツ)という料理が掲載されている。「ホールク」とはポークのことだ。しかしレシピを見ると、バターで豚肉を焼いたもので、現在のポークソテーに近いものだった。我々が想像するパン粉を付けて油で揚げたポークカツレツとは別物だった。

前述にもある明治5年に出版された仮名垣魯文の『西洋料理通』下巻には、「ホールクコツトレツ」(ポークカツレツ)という料理が掲載されている。「ホールク」とはポークのことだ。しかしレシピを見ると、バターで豚肉を焼いたもので、現在のポークソテーに近いものだった。我々が想像するパン粉を付けて油で揚げたポークカツレツとは別物だった。

このポークカツレツを、パン粉をつけて油で揚げる料理にアレンジしたのは、銀座の老舗洋食屋「煉瓦亭」の創業者、木田元次郎である。創業は1895(明治28)年。現在のようなポークカツレツを売り出したのは、店を構えてから4年後の1899(明治32)年のことだ。

当時カツレツは、肉一枚一枚をソテーして、オーブンに入れて加熱する手間のかかる料理だった。また脂がしつこくて、日本人の客にはあまりウケがよくなかったそうだ。

そこで木田は、天ぷらをヒントに、小麦粉、溶き卵、生パン粉をつけ、たっぷりの油でカラッと揚げることを思いつく。また一度に2枚、3枚と揚げられる手軽さもあり、カツレツに定番だった付け合わせの温野菜の代わりに、刻んだ生キャベツに代えたら、調理も楽なうえに、さっぱりとしていて料理との相性もいいのではないか。こうして誕生した、カツレツとキャベツの組み合わせは「煉瓦亭」の名物となり、やがて全国に広まっていく。

1900 明治33年

農商務省がアメリカやイギリスから種豚を輸入。本格的な養豚事業に乗り出す。

1904 明治37年

とんかつや洋食に欠かせないウスターソース。『家庭実用最新和洋料理』の中で、日本で初めてウスターソースのレシピが掲載される。小野員裕の著書『明治・大正・昭和のレシピで食道楽』の中で、『家庭実用最新和洋料理』のウスターソースのレシピを再現している。著者は「ウスターソースとはかけ離れた味わい」とコメント。そのレシピは醤油と酢、タマネギ、ショウガ、黒砂糖、胡椒、塩で作られているもので、スパイスや果実が全く使われていなかった。時代背景を考えれば、仕方がないことかもしれない。

1907 明治40年

銀座「煉瓦亭」でのポークカツレツ発明により、この頃から巷でポークカツレツが流行しはじめる。

歴史

全国的に生産・販売され、日本人にウスターソースが知られて利用されるようになると、「ソースといえばウスターソース」という認識が定着するとともに、その他の洋風調味料も使われるようになった。

大正時代には、とんかつやフライが庶民の人気を集める一方、第一次世界大戦の勃発によって始まった好景気によりソースの製造業者が増加した。この頃から醤油メーカーが調味料としてのソースに着目し始め、大都市を中心にソースの製造に着手、原料の潤沢さとメーカーの競合によって、生産量も増加し品質も著しく向上した。

1910 明治43年

陸軍公式レシピ集『軍隊料理法』のなかで肉を主体とした料理が数多く紹介され、カツレツの調理法も記載されている。

1918 大正7年

東京・浅草の「河金」(現在は下谷に本店がある)が「かつカレー」を売り出す。

1921 大正10年

早稲田「三朝庵」で「かつ丼」が誕生する。

1929 昭和4年

「とんかつ」という名称はカツレツの語源、フランス料理のカットレットがおおもと。後に豚を使ったカツレツ、つまり「ポークカツレツ」の「ポーク」を豚の音読み「とん」に言い換えられて「とんかつ」になったとされている。明治時代末期から大正期にかけて、洋食屋の定番になりつつあったポークカツレツ。しかしいつ頃から「とんかつ」へと変貌を遂げたのか。

「とんかつ」という名称はカツレツの語源、フランス料理のカットレットがおおもと。後に豚を使ったカツレツ、つまり「ポークカツレツ」の「ポーク」を豚の音読み「とん」に言い換えられて「とんかつ」になったとされている。

明治時代末期から大正期にかけて、洋食屋の定番になりつつあったポークカツレツ。しかしいつ頃から「とんかつ」へと変貌を遂げたのか。

「ポークカツレツ」と「とんかつ」の違いを明確に語っている、映画監督の山本嘉次郎著書『日本三大洋食考』が面白い。彼は次のように語っている。

「ポークカツレツとトンカツとは、どう違うかといえば、肉が薄くて、ウスターソースをジャブジャブかけて、ナイフとフォークで食うのがポークカツであり、肉が厚くて、トンカツソースがかかっていて、適宜に切ってあって、箸で食うのがトンカツなのである」と記されている。

肉厚のポークカツレツ、つまり「とんかつ」を、日本で初めて売り出したのは1929(昭和4)年、東京上野御徒町の「ポンチ軒」とされている。考案したのは、元宮内省の大膳職でコックを務めていた島田信二郎だ。

島田は、現在も上野で人気を博す「ぽん多本家」の創業者でもある。この店の創業は1905(明治38)年なので、とんかつの調理法を編み出した昭和初期の頃は、一時雇われで「ポンチ軒」に勤めていた可能性が高い。ちなみに「ポンチ軒」のほうは、第2次世界大戦で東京大空襲に遭って廃業している。ちなみに現在、その名を引き継いでいるのがお茶の水にあるトンカツ専門店「ポンチ軒」がある。

島田は、箸でも食べられる柔らかいポークカツレツを作ろうと改良を重ねた。そして3センチ近くある分厚い肉にじっくりと時間をかけて火を通す調理法を考案した。揚げ油の温度を調節しながら、中心までしっかり火を通す。てんぷらで培った熟練の技をポークカツレツに応用することで、とんかつは生まれた。

時期を同じくして、「とんかつ」という呼び名も登場する。一説には島田が名付け親だと言われているが、「ぽん多本家」のメニューでは今も「カツレツ」となっていて、島田が命名したとは考えにくい。ほかに「ポンチ軒」の主人が命名した説、上野の「楽天」が初めて「トンカツ」という看板を出した説など諸説あるが、定かではない。

1932 昭和7年

上野の「楽天」、浅草の「喜田八」で相次いで、「とんかつ」が売り出される。

おわりに

文明開化とともに西洋料理が日本全国に広まった。後に日本独自にアレンジされた料理が数多く誕生する。その代表格がカツレツから派生したとんかつだ。またカツレツに欠かせなかったウスターソースも、とんかつの誕生で、その味わいをさらに引き立てるべく改良され、中濃やとんかつソースも作り出された。

現在、とんかつは日本にとどまらす、お隣の韓国をはじめ欧米諸国まで広がりを見せている。本物のとんかつ、そしてその味を引き立てるソースを求めて世界各国から観光客が押し寄せる。いずれ日本のとんかつが海外に広まれば、その国独自にアレンジされたとんかつが、逆輸入される日もそう遠くはない。

さらに日本においても本来のとんかつが、ミルフィーユカツのように思いもよらぬ調理法によりアレンジされ、新たなとんかつが生まれるだろう。それに伴いとんかつソースも今まで経験したことのない味わいに変貌する可能性を秘めている。

【引用・参考文献】

『明治洋食事始め』著者・岡田哲・講談社学術文庫

『明治・大正・昭和のレシピで食道楽』著者・小野員裕・洋泉社

『カレー放浪記』著者・小野員裕・創森社

『ブルドックソース55年史』

ホームページ「独立行政法人・農畜産業振興機構」の中の「ソースについて」

ホームページ「Japan Business Press」の中の「揚げ物ではなかったとんかつ誕生秘話」

著者・澁川祐子

ホームページ「一般社団法人・日本ソース工業会」の中の「ソースについて」